映画『国宝』では、森七菜さんが演じた彰子の「その後」がはっきりと描かれず、多くの方が「森七菜(彰子)はどうなったのか」と気になったはずです。

原作では家庭を持つ未来が示されますが、映画では喜久雄と距離を置いたようにも見えるため、解釈が分かれています。

本記事では、『国宝』の中で森七菜(彰子)がどうなったのかを、物語の重要な場面や演出をもとに考察し、さらに原作と映画の違いを整理します。

彼女の役どころや心情に迫ることで、作品が描いた深い人間模様を改めて見つめ直していきましょう。

国宝 上下巻セット 文庫 朝日新聞出版で原作の素晴らしさも味わってくださいね。

- 【国宝】森七菜(彰子)はどうなった?5つの説を考察!

- 【国宝】森七菜(彰子)はどうなった?原作と映画の違いは?

- 【国宝】屋上のシーンが示す二人の決別の意味とは?

【国宝】森七菜(彰子)はどうなった?5つの説を考察!

そこで今回は、映画を中心に森七菜(彰子)はどうなったのかを考察し、代表的な5つの説をまとめました。

物語の余白を埋める手がかりとして、喜久雄との関係の変化や家族との葛藤を整理し、読者が気になる「国宝」「森七菜(彰子)」「どうなった」という疑問について考えました。

芸の世界から距離を置き、普通の人生を選んだ説

映画『国宝』では後半ほとんど登場せず、祝典や舞台の場面にも姿がありません。

これは彼女が芸能のしがらみから解放され、実家へ戻るか、一般的な生活に戻った可能性を示唆しています。

森七菜(彰子)がどうなったのかが描かれないのは、芸の世界から距離を置いたことを暗示する演出といえるでしょう。

喜久雄への想いを残しつつも、別々の道を歩んだ説

屋上での対峙シーンは、二人の決別を象徴する場面とされます。

正式な結婚もしていない二人にとって、芸への執着がすれ違いを生み、彼女は父のもとに戻ったと推測されます。

森七菜(彰子)はどうなったのかという疑問に対し、この説は「愛情を残しつつ別れた」という切ない解釈です。

喜久雄の影の支えとして存在し続けた説

映画『国宝』では描かれないものの、遠くから見守る存在として残っていた可能性があります。

姿は見せなくても精神的な支えとして存在感を保っていたと考えると、森七菜(彰子)がどうなったのかに対する温かい解釈になります。

父・千五郎との関係修復を優先した説

物語が進むにつれ、父との絆を回復し家の名跡を守る責任を選んだ可能性があります。

映画『国宝』では、父の側へ戻ったことを示唆する直接的な描写はないものの、登場しなくなることで喜久雄よりも家族を優先したと受け取ることができます。

森七菜(彰子)がどうなったのかを語るうえで外せない説です。

“芸の世界に囚われた犠牲者”として描かれた象徴説

喜久雄が芸にすべてを捧げる一方で、彼女は時代や環境に翻弄され、表舞台から退くしかなかったともいえます。

映画『国宝』で森七菜(彰子)がどうなったのかが明かされないのは、個人の結末ではなく、時代に翻弄された女性像を表現する演出として理解できます。

【国宝】森七菜(彰子)はどうなった?原作と映画の違いは?

映画は喜久雄の芸と孤独を強調するため、彰子の行く末を曖昧にしていますが、原作では家庭を築き幸せをつかむ姿が描かれています。

ここでは、ラスト・喜久雄の最終期・彰子の扱い・人間模様・テーマ性の5つの点から、国宝の原作と映画の違いをわかりやすく整理します。

ラストの違い

映画『国宝』では喜久雄が人間国宝に選ばれ、「鷺娘」を舞う晴れ舞台で幕を閉じます。

一方、原作では喜久雄が舞台を降りて心が壊れ、交差点で舞い狂い、交通事故に遭うという衝撃的な最期が描かれます。

森七菜(彰子)がどうなったのかも、このラストの違いによって印象が大きく変わります。

喜久雄の最終期の違い

映画『国宝』では喜久雄は最終的に芸に人生を捧げた象徴として称賛される存在です。

対して原作は芸の狂気に飲み込まれた男として、孤独と破滅を強調しています。

森七菜(彰子)がどうなったのかも、喜久雄がどんな最期を迎えたかによってまったく違う物語になります。

彰子の扱いの違い

映画『国宝』では屋上のシーン以降、彰子は喜久雄と別れたように姿を消し、その後の行方は不明です。

原作では喜久雄と結婚し家庭を築き、夫を支える存在として最後まで登場します。

この違いこそが、多くの方が「森七菜(彰子)はどうなったの?」と感じる理由です。

人間模様の掘り下げの違い

映画『国宝』では喜久雄と俊介の対立や芸の世界に焦点をあて、他の人物や背景が省略されました。

原作では彰子や徳次、娘など多くの登場人物との関係性を深く描いています。

森七菜(彰子)がどうなったのかが映画では簡略化され、原作のような家庭の温かみや人生の重みは省かれています。

テーマ性と物語の違い

映画『国宝』では視覚的な美しさと象徴性を優先し、喜久雄の芸道と孤高の生き様を中心に据えました。

原作は芸に翻弄される人間の弱さや家族の物語を丁寧に描き、より現実的で悲劇的です。

森七菜(彰子)がどうなったのかも、このテーマ性の違いが反映されているのです。

なぜ映画と原作は違うのか

長編小説では描かれていた喜久雄と森七菜(彰子)の関係や人間模様をすべて映像化するのは難しく、映画では芸道の美しさと孤独を際立たせるために多くの要素が省略されました。

特に彰子の「どうなった」については、象徴的に余白を残すことで喜久雄の孤高な生き方を強調しています。

原作は人間ドラマを、映画は芸と美を重視した結果として、結末の印象が大きく異なっているのです。

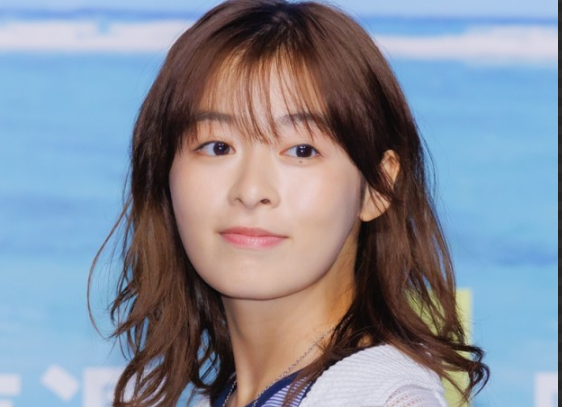

【国宝】彰子(森七菜)の役どころと人物像

国宝という大きなテーマの中で、森七菜(彰子)は喜久雄の「芸に生きる覚悟」と「人としてのぬくもり」を繋ぐ橋渡し役。

父・吾妻千五郎との確執や家の名跡という重さに向き合いながら、私情と伝統のはざまで揺れる若い女性として描かれます。

国宝の骨太な世界観に、人間らしい体温とリアリティを与えるのが森七菜(彰子)です。

役どころ

『国宝』で森七菜(彰子)は、名門・吾妻家の娘として登場し、歌舞伎という伝統の重みを背負う立場にあります。

同時に、幼い頃から慕う喜久雄を精神面で支える役回りも担います。

喜久雄が国宝級の芸へ突き進むとき、彼の心が壊れないよう、現実に引き戻す“錨(いかり)”として機能します。

祝宴や舞台裏での短い場面でも、表に出ない労や気遣いが読み取れるため、森七菜(彰子)がどうなったのかを考える鍵にもなります。

国宝のドラマを人間味で接続する“潤滑油”が、この役どころです。

人物像

『国宝』の中で森七菜(彰子)は、繊細でまっすぐな愛情を持ちながら、必要なときには家を飛び出す決断力も示す人物です。

父・千五郎と喜久雄の間で揺れつつも、自分の意思で歩こうとする“芯の強さ”がある。

喜久雄の才能と未来を信じ、生活が厳しい局面でも支え続ける姿からは、ロマンだけでなく実務的な逞しさも感じられます。

だからこそ、森七菜(彰子)がどうなったのかは『国宝』の読後感を大きく左右します。

彼女は“良妻賢母像”に留まらず、喜久雄の欲望や孤独を映す“鏡”として、物語の情感を深める存在です。

【国宝】屋上のシーンが示す二人の決別の意味とは?

この場面は二人の決別を象徴するだけでなく、喜久雄が芸に取りつかれて人間らしさを失っていく過程を鮮明に描いています。

森七菜(彰子)の切ない表情や言葉が、愛と諦めの交錯を伝え、国宝という物語の核心である“芸と人間の裂け目”を際立たせています。

二人の決別とその心理状態

森七菜(彰子)は乱れた化粧のまま酒を飲みながら、喜久雄に「やめよう」と告げます。

この短い言葉には、彼の芸への狂気を止められない無力さと、愛情を断ち切る苦しさが詰まっています。

喜久雄は舞うように踊り続け、彼女ではなく芸そのものを見ていました。

国宝で描かれるこの瞬間は、二人の心がすれ違い、芸が人間らしい絆を壊していく残酷さを映し出しています。

彰子の「どこ見てんのよ」の深い感情

森七菜(彰子)のこの一言には、喜久雄が自分ではなく“芸の幻影”だけを追い続けることへの失望が込められています。

同時に、彼が現実を見ず壊れていく姿への怒りと悲しみ、そしてもう戻れないと悟った諦めも含まれています。

- 失望と諦め

- 怒りと苛立ち

- 悲しみと孤独感

- 切望と失望の交錯

- 最後の問いかけとしての意味

国宝ではこの台詞が、二人の心が決定的に離れた証として描かれ、森七菜(彰子)の深い愛情と苦悩を際立たせる名場面になっています。

【国宝】喜久雄との関係が途絶えた証拠となる場面まとめ

しかし、いくつかの場面から二人の心が完全に離れたことが読み取れます。

森七菜(彰子)の不在が物語の余白を際立たせ、国宝という芸の道に人生を奪われた喜久雄の孤独を強調します。

ここでは、二人の関係が途絶えたとわかる5つのシーンを紹介します。

屋上のシーン

森七菜(彰子)は乱れた姿で屋上に現れ、酒を手に踊る喜久雄に「やめよう」と告げます。

これは愛情ではなく諦めの言葉でした。

喜久雄は彼女の訴えを振り払うように舞を続け、目の前の彰子ではなく“芸の幻影”を見ていました。

この屋上シーンこそが、二人の心が交わらなくなった瞬間であり、国宝における象徴的な別れの場面です。

喜久雄の祭りの舞台

喜久雄が地方の祭りで舞う場面では、森七菜(彰子)はすでに彼の傍にいません。

喜久雄は観客の前でひたすら舞い、芸以外の世界が見えていない姿を見せます。

この場面は、森七菜(彰子)がどうなったのかを暗示し、彼女が生活をともにしない“元の居場所に戻った”と推測させます。

芸のために家庭を失い、喜久雄が孤独に舞台を支配されていく様子を象徴しています。

喜久雄の心の孤独と自己崩壊

森七菜(彰子)のいない中で喜久雄は、芸に取りつかれたように舞い続け、時に泣き笑いを繰り返します。

その表情は孤独そのもので、かつて彼を支えていた存在がもうそばにいないことを物語っています。

国宝では、この自己崩壊の描写が彼の芸の深さを示す一方で、人間的な絆の喪失を際立たせます。

映画のラストシーンの示唆

映画の最後、喜久雄は人間国宝として舞台の頂点に立ちますが、そこに森七菜(彰子)の姿はありません。

本来なら祝いの席にいるはずの彼女が現れないことで、二人の関係がすでに終わっていることが示唆されます。

国宝の結末は、喜久雄が芸の道を極める代償として、大切な人との絆を完全に失ったことを暗に伝えています。

彼が「どこ見てたんやろうな?」と呟く瞬間

喜久雄が「どこ見てたんやろうな?」と自問する場面は、屋上での決別を思い返すような台詞です。

彼は森七菜(彰子)を見ていなかった自分を悔い、芸だけを追い続けた過去を振り返っています。

国宝でこの言葉が語られることで、喜久雄の孤独と後悔が際立ち、森七菜(彰子)との決定的な別れが観客に深く印象づけられます。

【国宝】森七菜の演技への評価と役への想い

彼女が演じた彰子は、主人公・喜久雄を支える重要な人物であり、物語の感情の核ともいえる役どころです。

森七菜さんの繊細で深みのある表現は、観客から高評価を得ただけでなく、作品全体の世界観を一段と厚くしました。

演技への高評価

特に少女時代の純粋さから、人生の重みを背負った大人の女性へと変化していく過程を丁寧に表現し、その成長を自然に感じさせた点が高く評価されています。

SNSや評論家からも「森七菜の演技が映画を支えている」「国宝の世界に命を吹き込んだ」と称賛が寄せられ、観客の涙を誘った場面も少なくありませんでした。

森七菜さんの存在は、まさに国宝級の輝きと話題になりました。

役への想いと挑戦

彼女は彰子が抱える葛藤や孤独、そして強さを繊細に表現するために、所作や感情の切り替えを何度も研究し、喜久雄との距離感や時代背景までも考慮して役作りを行いました。

舞台裏では「表現を追い求める先に必ずしも幸せがあるとは限らない」と覚悟を語り、この挑戦が演技の深みに反映されたといえます。

森七菜さんの真摯な役作りは、多くのファンと評論家を感動させました。

まとめ

映画『国宝』は、喜久雄の芸に生きる姿を描きながらも、森七菜さん演じる彰子の「どうなった」が語られず、多くの余韻を残しました。

本記事では、森七菜(彰子)がどうなったのかを5つの説で考察し、原作との違いや屋上シーンの意味を整理しました。

森七菜さんの繊細な演技は彰子の葛藤を鮮やかに映し出し、物語に奥行きを与えています。

曖昧さが残る結末こそ『国宝』の魅力のひとつです。

これからも多くの人に語り継がれる作品として『国宝』を応援していきましょう。

国宝 上下巻セット 文庫 朝日新聞出版で原作の素晴らしさも味わってくださいね。

コメント